2018年7月13日、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(改正相続法)」が公布されました。

今回の法改正は、これから進む高齢化社会の進展などに対応するためのもので、遺留分制度の見直し、寄与分制度や配偶者居住権の創設など多岐にわたる改正項目が盛り込まれていますが、その一部に『自筆証書遺言』の方式緩和があり、自筆証書遺言の方式緩和については、2019年1月13日から施行されています。

今回の記事のポイントは下記の通りです。

- 2019年1月13日より自筆証書遺言の方式が緩和され、財産目録について一部パソコンや登記事項証明書などのコピーで代用できるようになった

- 遺言作成により、将来の資産承継先を定める事ができるが、生前の財産管理を行うことはできない

- 財産管理、資産承継とトータルで家族にとって必要な対策を検討する必要がある

遺言制度の活用方法と改正後の遺言の作成方法はどうなるのか?ということについてお伝えします。

1.遺言制度の活用方法とその事例

家族信託・民事信託が普及する以前は、親の資産承継対策として遺言を活用するということが一般的でした。

遺言を活用することにより、親の資産承継先を生前に決めることができるため、親の他界後に、相続人全員で遺産分割協議をすることなく、資産承継先を決めることができます。

当事務所でも下記のような相談を受け、遺言で対応したケースがあります。

1‐1.事例 先祖代々の土地を守るため、遺言で特定の相続人に相続させた事例

状況

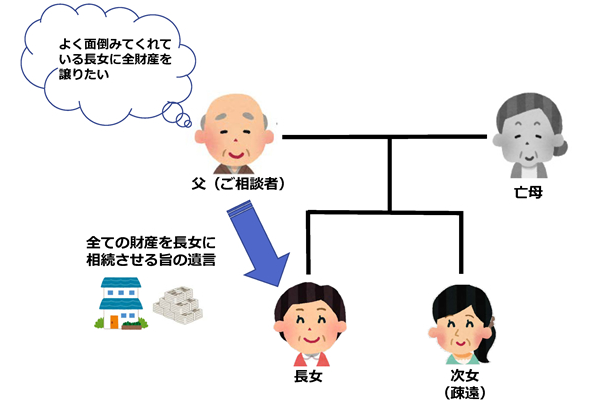

高齢のお父様がいる長女からの相談でした。

ご家族構成はお父様の他、長女と次女のお2人、お母さまは既に亡くなられています。

お父様は現在体調を崩され施設にて暮らしていますが、長女が良く施設へ通い面倒をみてくれています。

妹とは現在疎遠になっているとのことでした。

当事務所からの提案

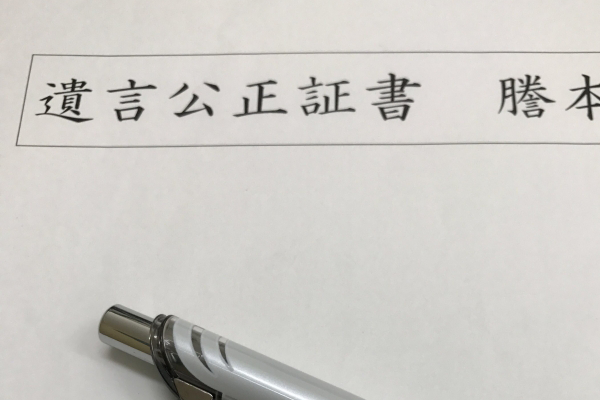

お父様の希望としては、自分が亡くなった後、よく面倒を見てくれている長女に全財産を譲りたいとのご意向をお持ちでした。そこで、当事務所からは、全財産を譲る旨の内容で、公正証書による遺言の作成をご提案致しました。遺言は自筆でも作成可能ですが、無効になってしまうリスクが高く、検認という裁判所での手続きが必要となるなど、複雑で時間がかかります。

そのため費用はかかりますが、安心のため公正証書での遺言作成をご提案させて頂きました。

また現在の法律では相続人にきめられた額の財産を、相続させなければならないという「遺留分」という制度があります。今後、次女から遺留分侵害額請求をされた時の対策についても生命保険を活用するというご提案をさせて頂きました。

遺留分制度については、下記の記事に詳しくまとめていますので、興味ある方は確認してみてください。

結果

公正証書遺言を作成するためには、法律上、証人2名が必要です。当事務所の職員が証人となり、全財産長女に譲る旨の公正証書遺言を作成しました。また遺留分対策として、契約者をご相談者ご本人、受取人を長女とする生命保険に加入することで遺留分減殺請求に備えられるようにしました。

遺言を作成するメリット

上記のケースのように、遺産分割協議を経ることなく、本人の意思に反映させた資産承継を生前に決めることができるのが遺言のメリットです。遺言を活用することにより、将来争族とならないように事前に資産承継先を決めておきたいということの他に、疎遠になった子、行方不明にある子、子がいない夫婦、相続人に該当する方が遺産分割協議を行う判断能力がない場合でも、相続人全員による遺産分割協議を経ることなく資産承継を行うことができます。

2.改正前の自筆証書遺言の作成方法と失敗事例

公正証書遺言を活用した解決事例を紹介しましたが、「公正証書遺言」においては、公証役場での作成が必要なこと、そして、証人2名を立ち会う必要があることなどから、一般の方が作成するにあたっては、費用や手続きなどのハードルがあります。

そのため、民法では「自筆証書遺言」という方式を用意しています。

自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の財産目録を含む全文、日付および氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言です。

つまり先ほどの事例でいうと公正証書遺言ではなく、自筆証書遺言で遺言を作成する場合には、お父様は、遺言の本文、日付、氏名のみならず、長女と次女それぞれに残す遺産の詳細な目録も、すべて自分で手書きして作成する必要があり、パソコンなどは使用できません。

書き間違えや変更したいことがあれば法律の取決めに従った加除訂正をしなければならず、その訂正方法に不備があった部分は無効となってしまいます。

2‐1.不動産の特定方法は住所ではダメ!

過去、当事務所での相談事例においても、親に作成してもらった自筆証書遺言に基づく不動産の名義変更手続きのご相談を受けました。

遺言の内容をよく見ると、「横浜市神奈川区〇〇町の家は長男Aに遺す」という内容になっており、不動産の特定については、住所ではなく、登記簿に記載されている所在・地番・家屋番号などによる特定が必要なこと、そして、家では対象物が建物だけになってしまい、土地は対象とならないため、法務局で自宅について自筆証書遺言に基づく相続登記手続きができないという事態に陥ってしまったのです。

そこで、法務局と相談した結果、遺言に記載されている内容が自宅であることを法定相続人全員の実印と印鑑証明による合意書を提出すれば名義変更ができるという回答を得たのですが、これでは、結局、相続人全員での遺産分割協議をしたと同じ結果と変わりません。

このように、自筆証書遺言は手軽に自筆で作成できる便利な制度なのですが、要件が厳しく、厳格にルールを守る必要があるのです。この厳格な現行法に基づいて、時間をかけてすべて手書きで行われた遺言書作成は、高齢で視力や手元のおぼつかない高齢者にとっては、非常に手間をかけてしまうものとなっていました。

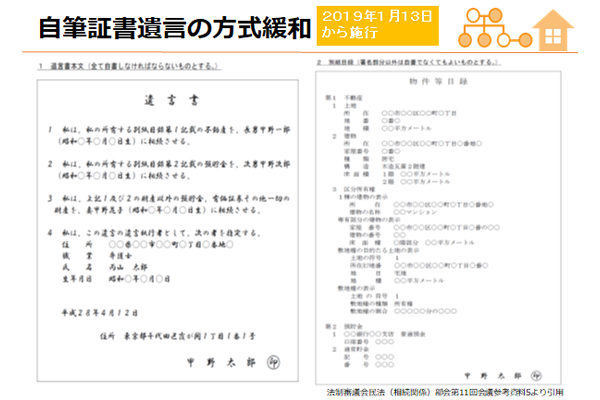

3.法改正後は自筆証書遺言の全文の自筆は不要

現行法では作成が大変だった自筆証書遺言ですが、改正相続法では、その方式が緩和され、自筆証書に相続財産の目録を添付する場合には、その目録については自書する必要がなくなりました(968条2項)。

相続財産の目録をパソコンなどで作成できることはもちろんのこと、遺言者以外の者が代筆することもでき、さらに銀行の預金通帳のコピーや不動産の登記事項証明書などを目録として添付することもできるようになったのです。

このため、もしお父様の自筆証書遺言が改正相続法施行後だったのであれば、お父様が自筆する必要があるのは、本文の、「別紙目録1~の不動産、別紙目録4の預貯金を長女に、別紙目録5の預貯金を次女に相続させる」と日付、そして署名のみでいいのです。後は、パソコンやコピーでつくった別紙目録1~5を添付すれば、自筆証書遺言は完成となります。

3‐1.改正後の自筆証書遺言作成の注意点

ただし、相続法改正後でも注意をしなければならないのは下記の点です。

- 遺言の財産目録の方式のみ緩和されており、それ以外の部分は全て自書し、これに押印しなければならない

- 遺言の偽造を防止するために、自筆によらない部分の目録の全ページに、記載がページの両面におよぶ場合には両面に、全て署名押印しなければならない

- 財産目録を含む自筆証書を加除その他変更についても法律のルールに従うことが必要

このように、財産目録だけでも手書きの負担が軽減され、記載内容の不備により無効となる危険も減り、高齢者でも自筆証書遺言をしやすいように改正されました。

改正相続法は順次施行されていきますが、この自筆証書遺言の方式緩和については、いち早く2019年1月13日から施行されています。

自筆証書遺言の方式緩和制度と併せて、自筆証書遺言の保管に関するルールも完成されます。

保管のルールについての改正点と遺言作成時の注意点については下記の記事にまとめておりますので、興味ある方は確認してみてください。

4.遺言と成年後見制度の限界

改正により自筆証書遺言を作成しやすくなったのは、前述のとおりですが、注意をしなければいけない点があります。

遺言を作っていても、効力が発生する時点が本人の死亡時ということです。つまり、遺言を作成しても、その段階では効力は生じないため、本人が亡くなる前の財産管理を遺言で相続予定の承継者が代わりに行うことはできません。

過去、下記のような相談を受けました。

4‐1.事例 遺言では親の代わりに財産管理ができない

状況

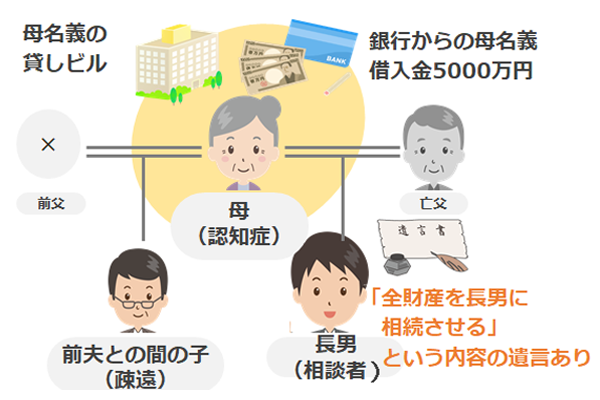

相談者(長男)はお母様(90歳)に前の夫との間に子がいることを心配し、お母さまが元気なときに区役所の無料法律相談を受け、全財産を長男に相続させる内容の公正証書遺言を作成してもらいました。お父様は他界しており、お母様は数年前から認知症と判断され、現在は高齢者施設に入居していますが、現在判断能力はありません。

お母様が所有する駅前の貸しビルが老朽化しており、入居者も少なくなってしまったため、賃料収入では現在借入金の返済が回らない状態になっており、貸しビルの立地がよいことから、相続対策も兼ねて銀行から新たな借入をした上で建替えをすることができれば、借入金を返済しても十分な収益があがると考えておりました。

生前からの先代の意向もあり先祖代々受け継いできた土地を今後も守っていきたいと長男は考えています。

長男がとっていた対策

遺言

長男は遺言があるため、長男が財産を管理できると考えていました。

遺言は、遺言者(お母様)の死亡時に効力が生じるため、現在の判断能力がない状態では効力が生じておらず、お母様の財産のため現段階では相談者が自由に処分できません。

相続対策

判断能力がない状態では、貸しビルの建替えやお母様名義での新たな銀行の借入や貸しビルの建て替えはできません。

結果

銀行の返済がまわらないことと、母の判断能力がないため生前対策をすることができない状況であることから成年後見制度を使うことになりました。

成年後見の申し立てをした結果、不動産の資産価値があるため、長男が成年後見人にはなれず、家庭裁判所で選任された弁護士が成年後見人となりました。成年後見人は、借入をし、ビルを建替えることはリスクがあると考え、本人(母)の生活を守っていくために貸しビルを売却し、銀行の借入金を返済した後の残った残金で本人(母)の今後の生活費に充てていく方針をとりました。

このように、遺言を作成しても親の代わりに財産管理を行うことはできないため、財産管理を行うためには、成年後見制度(運用方針は保守的)又は家族信託・民事信託を活用することが必要となります。家族にとって、遺言や信託契約書作成、生命保険を活用するなど、どんな対策が必要か、状況に応じた対策や解決方法を検討していく必要があります。

5.まとめ

- 2019年1月13日より自筆証書遺言の方式が緩和され、財産目録について一部パソコンや登記事項証明書などのコピーで代用できるようになった

- 遺言作成により、将来の資産承継先を定める事ができるが、生前の財産管理を行うことはできない

- 財産管理、資産承継とトータルで家族にとって必要な対策を検討する必要がある

遺言をつくっていれば、将来の資産承継先を親の亡くなる前に決めることができるため、争族対策に活用することができます。自筆証書遺言の方式緩和により、作成しやすくなったとはいえ、それだけで必要な対策ができているのだろうか、一度検討する必要があります。

ご家族の円満な未来をつくるために、我が家にとってどんな課題があるのか、どんな対策方法が必要なのか、専門家など第三者の意見も取り入れて、検討をしてみてくださいね。

司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士

司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士