相続対策を考えるときにまず頭に浮かぶのが「遺言書」の作成についてですね。残された遺族が揉めないよう、遺産の取り分について指定するのが主な役割とされています。

メリットは当然大きいものになりますが、残念ながら遺言書も万能ではありません。

今回の記事のポイントは下記のとおりです。

- 遺言者の遺志を残したり、相続人の負担を減らすためにも遺言書は有効である

- 書き直しできることが、遺言書のメリットにもデメリットにもなり得る

- 自身の死後に有効になる遺言書は、生前の認知症対策にはならない

- 遺言書作成など相続人と事前に情報を共有することで、予定通りの円満な相続内容を実現させることができる

- 生前の認知症対策には家族信託も一考の余地あり

この記事では遺言書のメリットだけでなく、その限界やデメリットについても取り上げ、効果を最大限発揮させる間違いがない遺言書の書き方を解説します。

目次

1.遺言書を書くことで得られる3つのメリットとは!?

まずは遺言書の代表的なメリットについて押さえておきます。

1-1.被相続人の希望を実現できる

被相続人は自分が生前築き上げてきた財産をどのように相続人に分配するのか、基本的には自由に定めることができます。誰に、どの財産を、どれだけ相続させるかを自身の自由意志として伝えることができ、原則としてその内容が最優先されます。

また「付言事項」として、家族への思いを自由に書き残すことができ、感謝の気持ちを伝えることもできます。

1-2.遺産の分割方法や取り分について、遺族が悩まなくて済む

遺言書がないと、誰がどれだけの財産を承継できるのか指示がないので、相続人となる遺族は遺産分割協議による話し合いをしなければならなくなります。

話し合いがまとまらなければ、最終的には法定相続分で分割するしかありません。

不動産など分割が難しい財産については扱いに悩んだり、自宅として使用していた人が家を追われる結果となってしまう可能性も出てきます。ですから、遺言書を作成しておくと、相続人は争いなく相続することができ円満な相続となることが多くあります。

1-3.相続手続きが圧倒的に楽

被相続人が遺言書で残す遺志は最優先されるので、基本的にはその通りの相続手続きをすれば済みます。

遺族としては、相続人同士でもめることなく、遺言書で定められた内容で相続手続きが可能となり、各種書類の収集などの手間も省けるので負担がかかりません。

1-4.自筆証書遺言の作成方法と保管制度が改正されています

2018年相続法改正により、自筆証書遺言の作成方法の変更が2019年1月13日から、自筆証書遺言作成後の保管に関する制度が2020年7月10日からそれぞれ施行されています。全文を自筆で作成することが求められていた点が、財産目録についてはパソコンで作成した文書、預貯金通帳は不動産登記簿謄本のコピーでよいなど手続き面での緩和され、また、作成した遺言を法務局で保管してもらえるなど法律が改正されています。

詳細は下記の記事で詳しく解説していますので、興味ある方は確認してみてください。

2.遺言でできることの限界と5つのデメリット

では次に遺言書の限界とデメリットについて見てみましょう。

2-1.いつでも書き換えができてしまうことがデメリットになることも

遺言書はいつでも本人の意思で書き換えることができます。

当初遺言書を作成した時とは状況が変わった、財産の構成が変わったので改めで作成し直したい、などの理由でいつでも作り直すことができます。

しかし、そのことが逆に問題を発生させることになり、新しい遺言書と古い遺言書の優劣や有効性に疑義が生じたり、予想外のトラブルが起きてしまうこともあります。

2-2.生前の財産の扱いでトラブルになることも

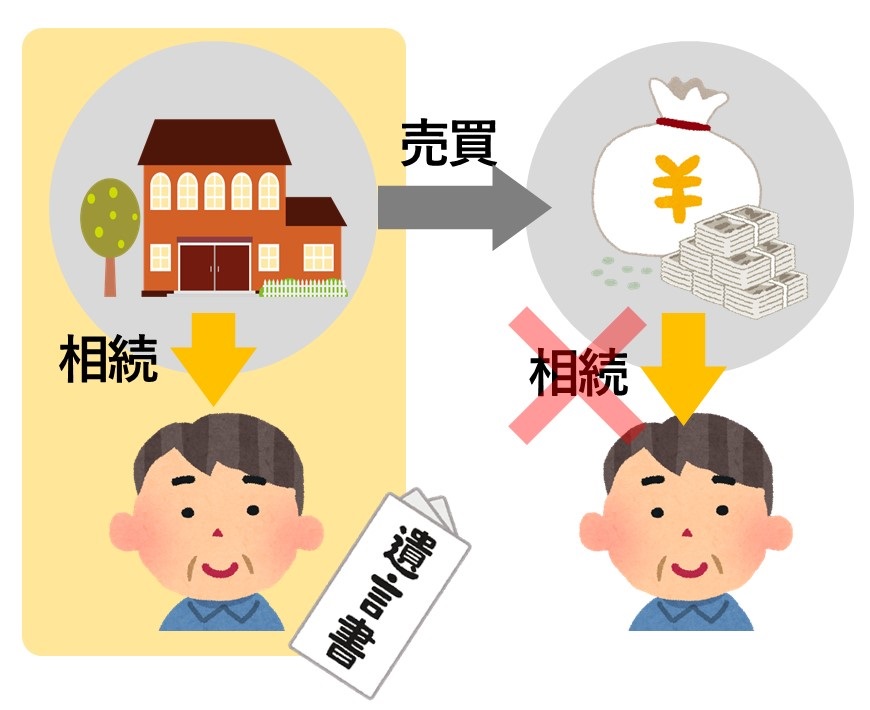

遺言書では相続財産について取り分の指定をすることができますが、遺言書に記載した財産を生前に処分すると、遺言のルール上、その部分の遺言については撤回があったとみなされます。

例えば不動産の承継者を指定していたのに、その不動産を生前に売却した場合、遺言書内で指定されていた相続人は当該不動産を相続することはできません。

換価された金銭は預金や現金などの形になりますが、預金や現金についての取り分の指示が遺言書にあればこれに従って処理されることになります。

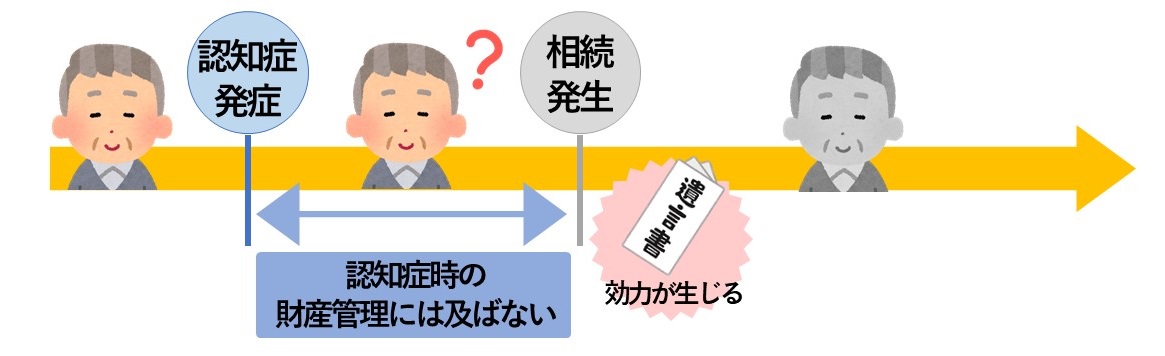

2-3.遺言者の認知症対策にはならない

遺言書は相続人となる者が死亡した後に有効になるもので、生前に効力は発生しません。ですから、例えば自分が認知症になった際の財産の管理や運用を任せたいといった使い方は不可能です。

自身の認知症対策には家族信託など別の仕組みを利用する必要があります。

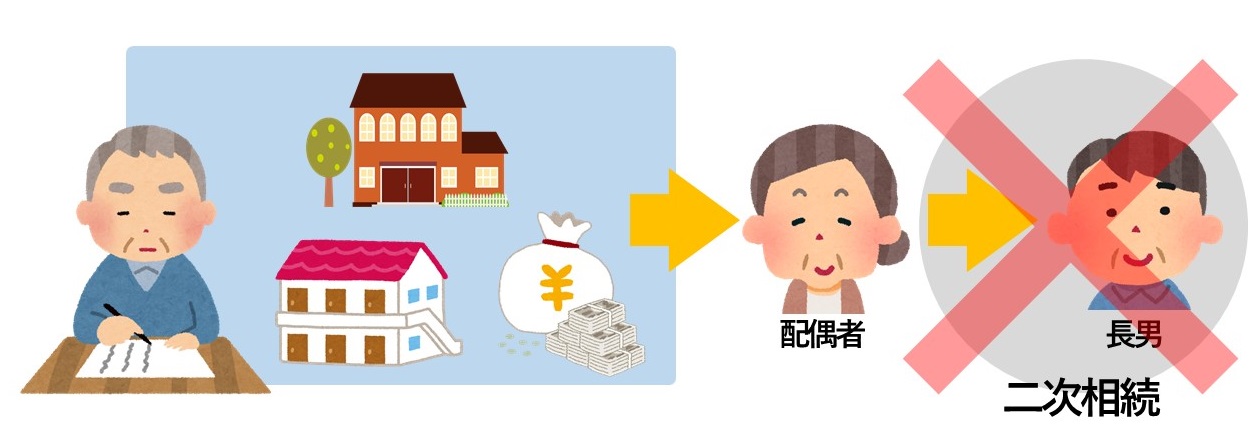

2-4.二次相続の対策ができない

遺言書で指示できるのは、自分の相続に関してだけです。

例えば自分の死後残された配偶者に多くの財産を残したいといった希望は実現できますが、自分の次に配偶者が死亡し、二次相続が起きた際の指示をすることはできません。「自分の次に妻が死んだら財産は長男に相続させる」といった二次相続にかかる指示を出すことはできないのです。

2-5.遺留分への配慮が必要

基本的には被相続人の自由意志が優先されるものの、遺留分について配慮しておかないとケースによってはトラブルの種になることがあります。

3.事例|遺言で相続対策ができなかった事例

ではここで実際にあった事例を一つご紹介します。

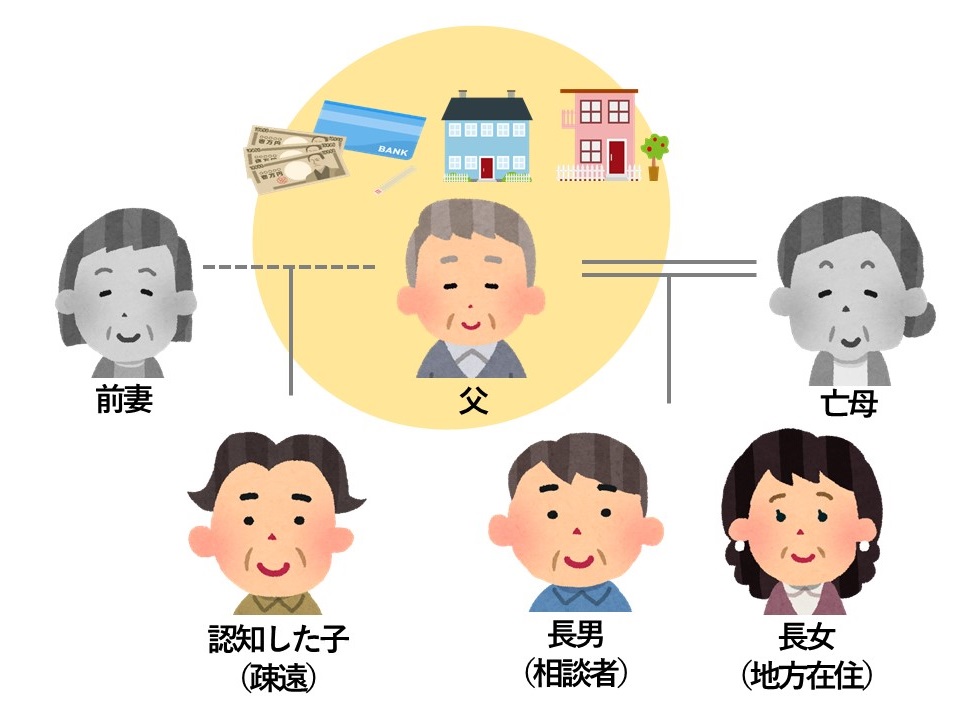

相談者(長男)には将来相続人となる父がおり、母はすでに他界しています。父には他に娘もおりますが、娘は地方に在住で世帯は別です。父親には他に法定相続人となり得る認知した子が一人いて、相談者の家族とは疎遠の状態です。

3-1.リーガルエステートでとった対策

長男とその父親は、先祖代々受け継いできた土地を長男に残し、認知した子に遺留分を主張され、土地を売らなければならない事態となることを避けたいと考えていました。そのため、遺留分対策を綿密に練った遺言書(公正証書遺言)を作成しました。

その際、長女にも遺言書を作ったことを伝えておくように相談者に依頼をしました。

3-2.その後起こったこと

しかし、遺言書を作ったことを地方在住の長女に伝えるのを怠ってしまいます。

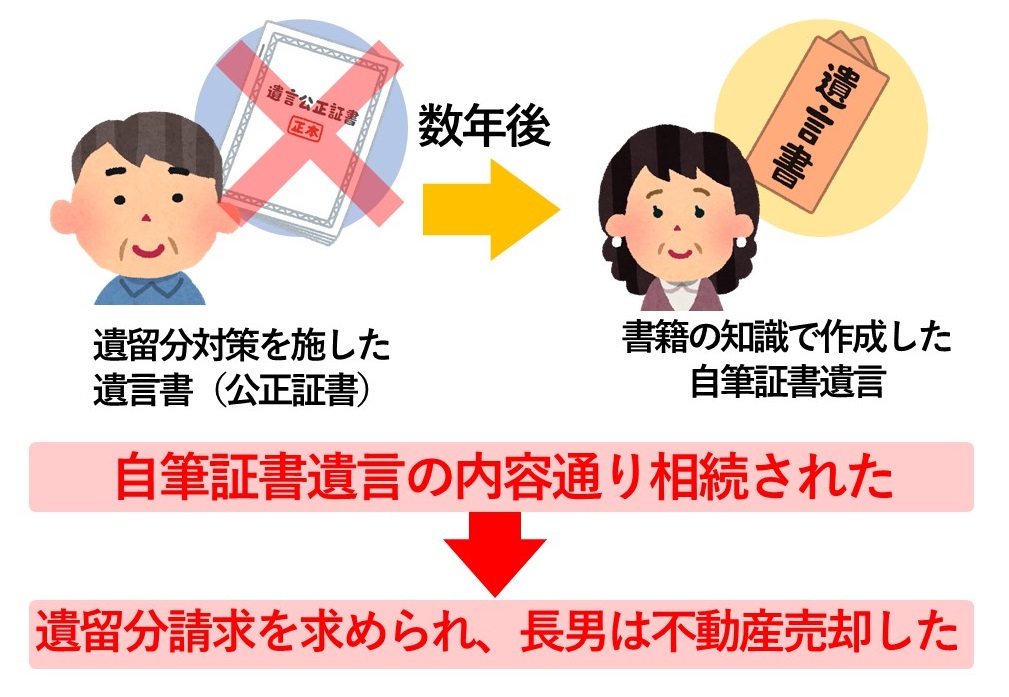

その後月日が流れ、父親の認知症が進むと長女が父親と同居し、面倒を見ることになりました。長女は悪気なく、書籍等で読んだ知識を元に父親に遺言書の準備をさせました。父親は過去に公正証書遺言を作ったことを忘れており、長女の意見に従い自筆証書遺言を作りました。そして悪いことに、自筆証書遺言の形で作られたこの遺言書は、遺留分の対策が施されていないものでした。

その後父が他界し、公正証書遺言に基づく相続手続きをしたという相談でした。

4.公正証書を作成しても、遺言は後に書いた方が有効!?

前の章でもお伝えしましたが、遺言のルール(性質)として、その作成形態に関わらず後から作成した遺言書が優先されることになります。たとえ公正証書で作ったとしても、後に作った方が採用されます。

長男は、高齢の父が乱れた字で書いた自筆証書遺言よりも、公証人が関わって作成した公正証書遺言が優先すると主張したのですが、結果として長女がサポートして作成した自筆証書遺言の内容通りの相続をすることになりました。長女が作成した遺言が有効となったことから、後につくった自筆証書遺言を元に相続手続きを行わなければならないことになり、認知した子に対する遺留分の支払いのため長男は不動産を売却しなければならなくなりました。

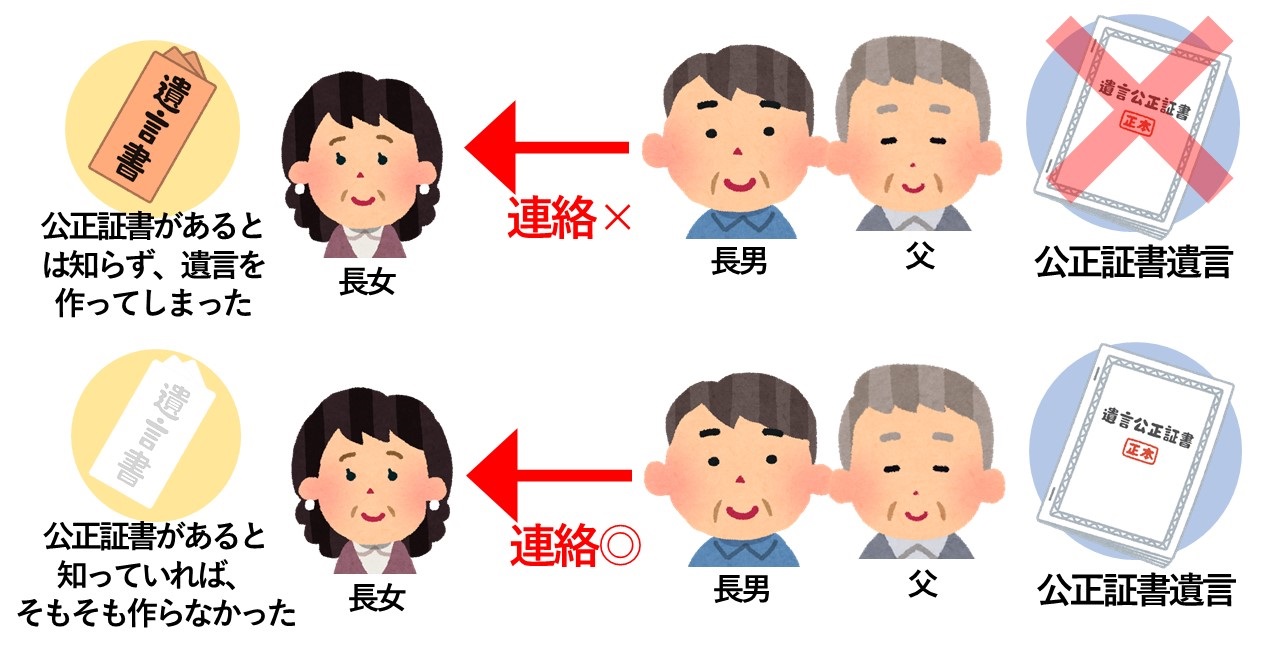

このケースでは、長女も含めた家族間の意思疎通が不十分であったこと、そして後から作成したものが優先されるという遺言のルールが災いしたものです。では、本事例を踏まえて、遺言書の効果を十分に発揮させるにはどうすれば良いのか考えてみましょう。

5.最大限効果を発揮する遺言書の書き方

「遺言書を書くとき、その内容は家族に知られないようにこっそりと準備した方が良い」皆さんこのように思い込んでいませんか?

遺言書には相続財産の取り分という、相続人間の利害に絡む事柄を納めるということで、秘密裏にしたためた方が良いという固定観念が一般的にあるように思います。もちろん、ケースによっては遺言内容を周囲に知られない方が良いこともありますが、そうでない場合、むしろ家族を巻き込んで事前調整をしておく方がトラブル防止につながることが多いです。

前述の事例では、被相続人となる父親と長男が事前調整を行い、遺留分対策を施したうえで公正証書遺言を作成しました。しかし長女との調整を怠ったため、結果として素人知識で作った自筆証書遺言が有効になってしまい、せっかくの準備が台無しになってしまいます。

父親の希望は先祖代々の土地を身近な家族に残すことであったわけですから、これを長男及び長女にしっかりと話して聞かせ、遺留分対策を施した遺言書の作成という事実を共有しておけば万事うまくいったはずです。疎遠となっている認知した子を交えて調整しなくても、遺留分対策を施した公正証書遺言によって父親の希望は叶えられたでしょう。

遺言者と相続人予定者が何らかの理由で強く対立しており、遺言書の存在を知られることで破棄や隠匿、偽造などをされる心配があるようなケースは別ですが、できるだけ相続人予定者との事前調整を行うことで、遺言内容を予定通りに実現させやすくなります。

ただし、世の中には様々な相続の形態があり、個別ケースによって好ましい準備の仕方は変わってきます。素人考えで万全と思っていても、思わぬ落とし穴にはまる危険もありますから、相続の準備は専門家の助言を得ながら進めるのが安全です。

6.家族信託を使用した場合も考えてみよう!

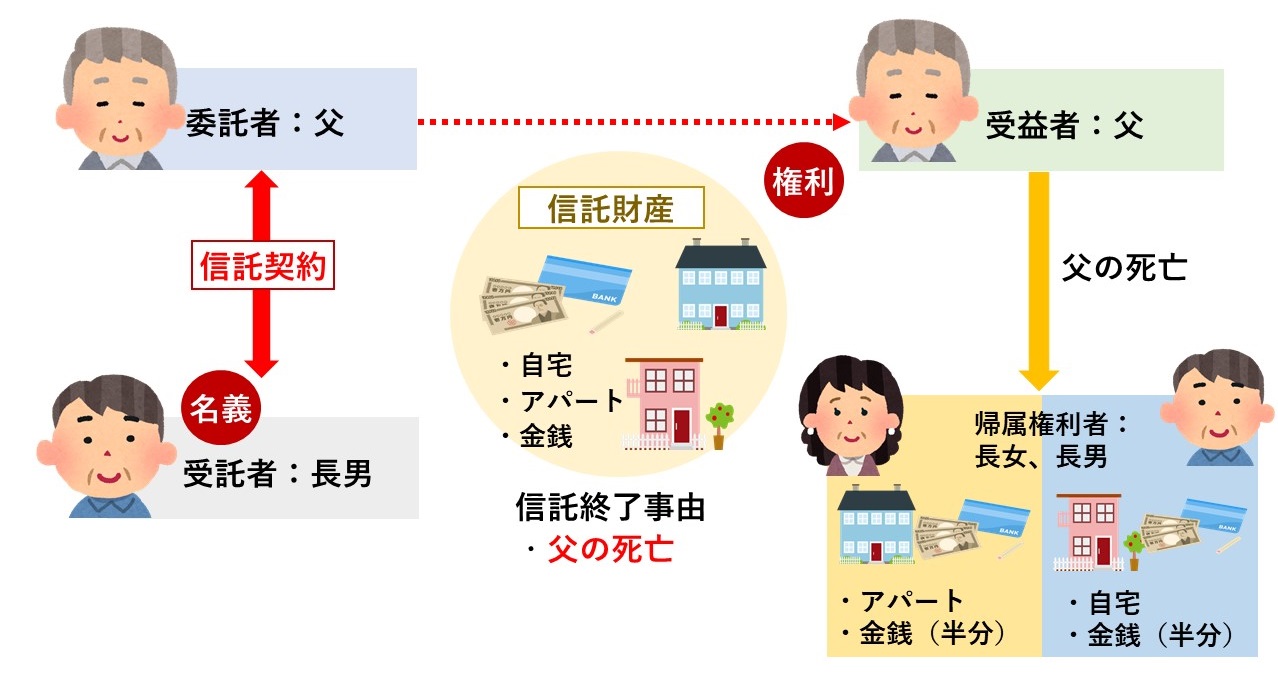

もし前述の事例で、父親が自身の認知症による判断能力低下後の生活を心配しているのであれば、家族信託を利用した対策も考えられるでしょう。長男もしくは長女を家族信託の受託者として設定し、適切な財産を信託しておけば認知症が進んだ後の財産管理を任せることができます。

委託者 父

受託者 長男

受益者 父

信託財産 自宅、アパート、金銭

信託終了事由 父の死亡

帰属権利者 自宅→長男、アパート→長女

金銭→長男、長女の均等

先祖代々の土地については信託財産とせず通常の相続財産となるようにしておけば、遺留分対策を施した遺言書によって土地を守ることもできますが、相続が発生するまでは効力が生じず親の認知症対策としては活用できません。

もっとも、家族信託は本人の判断能力がはっきりしている時期でなければ有効な契約を結べませんし、関係者とはやはり事前に入念な調整が必要になります。

家族信託は認知症対策には非常に有効ですが、諸々の費用がかかることがネックです。一般の方では契約書の作成などが難しいため専門家への報酬が必要になることや、登記費用などの実費も必要になります。

遺言書のみで対応できるのであればそれでも構いませんが、高齢で財産管理に不安が生じてきた時には検討してみましょう。

遺言と家族信託の違いについては、別の記事でも詳しく解説していますので、確認してみてくださいね。

7.まとめ

今回のコラムでは、相続対策では必ず話題に上がる遺言書について、メリットだけでなくデメリットと限界についても取り上げて見てきました。

本章の内容をまとめてみます。

- 遺言者の遺志を残したり、相続人の負担を減らすためにも遺言書は有効である

- 書き直しできることが、遺言書のメリットにもデメリットにもなり得る

- 自身の死後に有効になる遺言書は、生前の認知症対策にはならない

- 遺言書作成など相続人と事前に情報を共有することで、予定通りの円満な相続内容を実現させることができる

- 生前の認知症対策には家族信託も一考の余地あり

繰り返しますが、相続事案は千差万別ですので、画一的なアドバイスが難しい特徴を持ちます。家族を取り巻く事情を詳細に把握し、間違いのない準備をするためにも、ぜひ一度相続の専門家のアドバイスを受けてみることをお勧めします。

司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士

司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士

②.jpg)