令和元年5月24日、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が成立しました(同月31日公布)。改正により、最寄りの市区町村役場の窓口で相続手続きや行政手続きで必要な、戸籍謄本が本籍地以外の役所でも取得できるようになります。改正戸籍法の運用は2024年(令和6年)3月1日より施行します。

しかし、改正までは、本籍地以外の役所の戸籍謄本を取り寄せるには、本籍地窓口又は郵送などの方法による取得が必要です。

今回の記事のポイントは下記の通りです。

- 相続手続きにおいては、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本を取得する必要がある

- 戸籍法の改正により2024年(令和6年)3月1日以降、戸籍謄本の広域交付制度がはじまり、戸籍謄本取得がどの役所でもできるようになり利便性があがる

- 戸籍謄本の広域交付制度利用対象者は、窓口での本人による取得に限定され、郵送や代理人(専門家の職務上請求も含む)による取得はできない

- 郵送や代理人請求など、広域交付を利用しない場合の戸籍謄本取得は本籍地の市区町村の役所にて取得する必要があり、本籍地を複数の市区町村に変更している場合には、全ての市区町村で戸籍を取得する

- 不動産の相続登記で必要となる、戸籍の附票については広域交付制度の対象となっていないため、本籍地の市区町村の役所で取り寄せる必要がある

- 自分の本籍地以外で戸籍を取得する方法としては、役所窓口に訪問、郵送、コンビニ、郵便局での取得がある

- 戸籍の取り寄せが全国の役所でできるようになるほか、行政手続きにおける戸籍謄本添付省略制度も始まるが、実際の複雑な戸籍の読み取りなどについては専門家に依頼しなければ難しいという手続き負担は残る

今回の記事は、戸籍謄本を自分の本籍地以外で取得する方法と、今後改正される戸籍法により、本籍地以外の戸籍をどのように取得できるようになるのか、その内容についてお伝えします。

Webで簡単&定額制!司法書士に相続登記の全てをおまかせできます。

目次

1.相続手続きにおける戸籍謄本の請求とは

相続手続における、法務局での不動産の名義変更(相続登記)、税務署での相続税申告、金融機関での払い戻し手続きや年金事務所などの行政手続きど、相続発生後に様々な場面で戸籍謄本を要求されます。

相続手続きでは、手続きを行う法務局、税務署、金融機関などでは窓口にきた方が、本当に相続権を持っている相続人本人なのかわからないため、相続人であることを証明するために亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と、相続人のつながりを証明するために相続人全員の戸籍を手続き上求められます。

これは法律上で規定されているもの、金融機関によって求められているものと、それぞれ根拠となる法律等は違いますが、概ね求められる書類はほぼ一緒です。

相続人を確定させないと、相続に関する法律関係を確定させることができないからです。

1-1.戸籍は本籍地がある市区町村の役所で取得する

戸籍は、「筆頭者」の本籍地である市区町村の役所に請求しなければなりません。戸籍は市区町村単位で管理しているため、2023年11月時点では、本籍地以外の役所では取得ができません。

そして、本人の転籍、婚姻、離婚、コンピュータ化に伴う様式変更など、様々な事由によって戸籍が新たに作成されるため、戸籍を作った役所ごとに作成されていきます。戸籍には原則、作成された期間中の情報しか記載されません。

過去に出生、離婚、養子縁組したなどの情報はその当時の戸籍を確認しなければわからないため、死亡時の戸籍から遡りながら、全ての役所から取り寄せるという手間と負担が発生します。

1-2.現在の本籍地と異なる市区町村に過去の本籍地があった場合には、本籍地移動ごとに戸籍謄本取得が必要

転籍や婚姻離婚などで本籍地が別の市区町村に移動した場合には、移動後の本籍地の戸籍謄本も必要となります。本籍地移動前の役所では移動前の結婚や子供の出生などの情報のみが戸籍に記載されるため、本籍地移動後の情報は記載されないからです。

市区町村が変わる本籍地移動を繰り返している人などは、現在の本籍地以外の戸籍謄本を取り寄せる必要があるため、場合によっては戸籍を全て揃えるために1~3か月かかることもあります。

しかも、戸籍を一つ一つ専門的な知識をもとに戸籍を読み込まなければならないため、兄弟が多い、養子を迎えた、婚姻離婚を繰り返したなど、家族関係が複雑な家庭では、戸籍の数も多くなってしまうため、専門家でなければ読み込むことさえできないという状態も多くあります。

Webで簡単&定額制!司法書士に相続登記の全てをおまかせできます。

2.2024年(令和6年)3月1日から戸籍謄本の広域交付が始まる

2024年(令和6年)3月1日から戸籍謄本の広域交付制度がはじまり、本籍地以外の市区町村役場の窓口でも戸籍謄本、除籍謄本を請求できるようになります。電子化されたものを「戸籍証明書」といいますが、以下、説明しやすいよう「戸籍謄本」「除籍謄本」と本記事ではいいます。

本籍地が遠くにある場合でも自宅や勤務先など最寄りの市区町村の窓口で請求が可能となります。複数の本籍地の戸籍謄本が欲しい場合でも、一つの市区町村窓口でまとめて戸籍を請求することができるようになります。

2‐1.広域交付で請求できる戸籍謄本の種類

戸籍謄本、除籍謄本が広域交付の対象です。

戸籍謄本、除籍謄本の一部のデータのみを証明した戸籍抄本(一部事項証明書、個人事項証明書)は広域交付で請求することはできません。戸籍抄本、除籍抄本は従前どおり本籍地の市区町村役場で取得する必要があります。また、コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍謄本も対象外です。

法務省HP:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)より引用

2‐2.広域交付で戸籍謄本等を請求できる範囲

広域交付で戸籍謄本等を請求できるのは、本人からみて下記の方の戸籍謄本等を取得できます。

- 本人

- 配偶者

- 父母、祖父母など(直系尊属)

- 子、孫など(直系卑属)

子供がいない方の相続では、相続人として兄弟姉妹、おじ、おば等が該当することがありますが、兄弟姉妹やおじ、おばの戸籍謄本等は広域交付制度は請求できません。従来通り、本籍地の市区町村役場で取得する必要があります。

2-3.広域交付を利用した戸籍謄本は、本人以外は請求できない

戸籍謄本等の広域交付を請求する本人自らが、市区町村窓口に訪問して請求する必要があります。郵送や委任状を利用した代理人による請求はできません。個人情報保護の観点と一部の役所に負担が集中するのを防ぐ趣旨から、広域交付制度の利用は、本人のみの窓口請求に限定されています。

郵送や代理人(司法書士、行政書士、弁護士などの専門職による職務上請求も含む)による戸籍謄本等の請求は従前どおり、本籍地の市区町村役場に対して請求する必要があります。

今後は、市役所などへの相続手続きの際に、戸籍担当窓口に訪問して、戸籍を一括して請求利用することと手続負担が少なく利用できそうです。ただし、兄弟姉妹やおじ、おばなどの戸籍謄本などは取り寄せができないため、一部の戸籍謄本は郵送や代理人による請求を併用する必要がありそうです。

なお、広域交付を利用した戸籍謄本の請求では、窓口に訪問した請求者の本人確認のため、以下の顔写真付きの項的身分証明書を提示する必要があります。

- 運転免許証

- マイナンバーカード

- パスポート など

健康保険証や年金手帳など、顔写真のない公的身分証明書では広域交付による戸籍謄本の請求はできません。

2-4.戸籍の附票は広域交付制度の対象外

戸籍の附票は、広域交付制度の対象とはなりません。そのため、従前どおり本籍地の市区町村役場で取り寄せる必要があります。

戸籍の附票は、不動産の相続登記で必要なケースが発生する

不動産の相続登記では、亡くなった人(被相続人)の住所と本籍をつなげるために、戸籍の附票、住民票除票を添付する必要があります。

戸籍謄本には、故人の名前、出生地、死亡日、生年月日といった基本情報が含まれていますが、住所の情報は記されていません。一方で、登記事項証明書には、住所と名前が記載されていますが、出生地(本籍地)の情報は含まれていません。

このため、相続登記を行う際には、故人が不動産の所有者であったこと、及び相続が発生したことを証明するために、「住所」「名前」「本籍地」の三つの情報を公的な書類によってつなげる必要があります。この情報をつなぎ合わせるためには、被相続人の戸籍の附票又は住民票の除票などの書類を添付する必要があります。

戸籍の附票、住民票の除票には、故人の「住所」「名前」「本籍地」が記されており、これにより故人と不動産所有者が同一人物であること、そして相続が発生したことを示すことができます。これらの書類を適切に用意することで、相続登記の手続きを進めることができます。

3.戸籍謄本を取得する4つの方法

戸籍謄本を取得する方法としては、下記の4つの方法があります。

- 役所窓口に訪問し取得する

- 郵送で取得する

- コンビニでマイナンバーを使い取得する

- 郵便局の窓口で取得する

以下、それぞれ解説します。

3-1.本籍地の役所窓口に訪問し取得する

本籍地の役所窓口を利用して、必要な戸籍謄本を取得する方法です。

申請書の書き方など職員の説明を聞きながら戸籍を取集できます。

2024年(令和6年)3月1日以降は、戸籍謄本の広域交付制度を利用して、お住いの地域と異なる場所にある本籍地の役所の戸籍謄本・除籍謄本も一か所で取得できるため、必要な戸籍をまとめて取り寄せることができます。

ただし、2024年(令和6年)3月1日までは本籍地の市区町村役場でなければ戸籍謄本を取得できません。また、戸籍謄本、除籍謄本がコンピュータ化前のものについては、本籍地の市区町村役場でなければ取得できない点注意が必要です。

もし必要な戸籍が一か所の窓口だけで揃わない場合でも、どの自治体で次に取得すればよいかのアドバイスを受けることができます。役所で取得する場合、多くは「住民課」や「市民課」など、住民の転入・転出や住民票を取り扱う部署が、戸籍の取得手続きも担当しています。

戸籍謄本を取得する際に必要な書類

役所に訪問する際には下記の資料を持参すると、手続がスムーズに進められます。

- 印鑑(交付申請書に押印するため)

- 手数料(現金のほか、クレジットカードなどのキャッシュレス対応している役所もあります)

- 本人確認書類

- 参考資料(取得する戸籍を特定できる過去の戸籍、住民票などがあれば)

取得する戸籍謄本の本籍地が遠方の場合、時間と交通費が必要となりますので、事前に役所に持参する必要書類を確認しておくとよいでしょう。また、自身で行くことが難しい場合、委任状を作成の上、近くに住んでいる親戚や知人に渡して、代わりに手続きをしてもらう方法も検討材料です。

3‐2.郵送で取集する

不動産や財産の相続に必要な戸籍を取得する方法として、郵送を利用する方法があります。特に、本籍地が遠方にある場合や、役所の開庁時間内に訪れることが難しい場合には、郵送での請求が一番おすすめです。

郵送請求は、窓口での申請と大きく手間は変わらず、必要な書類を準備し、封筒に入れて送付するだけです。その後は、役所が必要な手続きを行い、戸籍を郵送で返送してくれます。郵送料や戸籍謄本手数料を納めるための定額小為替の手数料が別途かかり、実際に戸籍謄本が手元に届くまでに時間がかかりますが、現地まで移動することなく、不足書類があった場合でも役所から電話連絡があり、不足書類を追加で郵送することで手続ができます。

お住まいの地域以外の本籍地の戸籍謄本をとる方法としては、郵送で請求する方法が最も使われています。郵送で取得する方法については、次の章で詳しく解説します。

3-3.コンビニでマイナンバーを使い取得する

近年、コンビニエンスストアの便利なサービスのひとつとして、マイナンバーカードを利用して戸籍謄本の取得ができるようになりました。役所の窓口より手軽に、最寄りのコンビニでサービスの利用時間が広く(毎日6:30〜23:00)手続ができるため非常に便利です。

ただし、マイナンバーカードが必要であり、対応している自治体が限られています。本籍地と現住所が異なる場合、事前に本籍地の役所でも取得が可能かどうかの確認も必要です。

特に相続に関連する全ての戸籍謄本を取得する場合には、申請する本人のほか、家族の戸籍も必要です。コンビニで取得できる戸籍謄本の範囲のは申請者本人のもののみとなり、取得できる戸籍の範囲も限定されています。そのため、窓口や郵送など他の手段との併用が必要となります。

コンビニのマルチメディアを次の手順で操作してください。

- 「利用できる市区町村」の画面で、本籍地のある自治体を探す

- 「戸籍(本籍地)」の欄の横に〇がついていることを確認する

- 行政サービスの「証明書の交付」を選択する

- 「利用登録申請」を選択する

- 本籍地の市区町村を選び、市区町村以降の住所と戸籍筆頭者の氏名を入力する

- 電話番号と生年月日、マイナンバーカードに記載されている有効期限、セキュリティコード、暗証番号を入力する

- 申請番号を印刷する

- 利用登録が完了した後で、再度マルチメディアを操作して取得する

マルチメディアによっては操作方法が異なることもあります。

具体的な手続き方法やマルチコピー機の使い方に関しては、下記ホームページを確認してみてください。不明点や機器の操作がわからない場合には、該当のコンビニや自治体の窓口に直接問い合わせることをおすすめします。

参考:コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付|コンビニ交付

3-4.郵便局の窓口で取得する

相続の際の戸籍謄本取得方法として、コンビニのほかにも、郵便局の窓口を利用する方法があります。一般的にはあまり知られていないこのサービスは、一部の市区町村でのみ提供されています。

ただし、対応している自治体でも、すべての郵便局がサービスを提供しているわけではなく、、コンビニ取得と同様に戸籍謄本が取得できる範囲も限定されています。相続に必要な全ての戸籍を取得することは難しい状況です。そのため、窓口又は郵送取得と併用して行う必要があります。

手続きに関しては、郵便局の窓口での取得は役所の窓口と基本的には同じ流れです。具体的な手続きや必要書類の詳細は、前述の役所窓口に確認してみてください。

なお、弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、相続登記における戸籍謄本の請求や、遺産分割協議書の作成方法等について無料相談が可能です。累計4000件を超える相続・家族信託相談実績をもとに、専門の司法書士・行政書士がご連絡いたします。

戸籍取得について自信がない・時間がないという方は、ぜひ一度無料相談をお試しください。

4.戸籍を郵送で取得するための手続の流れ

相続時に重要となる戸籍謄本は、それぞれの本籍地の役所にて管理されています。そのため、相続の手続きを進めるために、被相続人の本籍地を確認し、管轄する役所に提出する必要書類と費用を確認していきます。

以下、遠方にある本籍地の情報を郵送で取得するための手続の流れを解説します。

4-1.本籍地を調べる

本籍地の確認は、相続の手続きにおいて最初のステップとなります。以下は、本籍地を確認するための主な方法です。

住民票を取得する

住民票には本籍地が記載することができます。住民票を申請する際、本籍地の記載を希望する旨を役所に伝えることで、本籍地が記載された住民票を受け取ることができます。

運転免許証を確認する

過去に発行された運転免許証には本籍地が記載されていることがあります。

最新の運転免許証には、表面に本籍地が明示的に記載されていません。これは2007年から施行された道路交通法施行規則の一部改正により、運転免許証がICカード化されたことに伴い、本籍の表示が変わったからです。これにより、運転免許証の表面には本籍欄が空欄となりました。しかし、顔写真の左側にあるICチップには本籍情報が保存されています。

このICチップ内の本籍情報は、NFC(近距離無線通信)機能を持つスマートフォンを使って、特定のアプリを利用することで確認することが可能です。Androidユーザーの場合は「IC運転免許証リーダー」、iOSユーザーの場合は「IDリーダー」というアプリをダウンロードすることで、免許証の情報を読み取ることができます。

但し、このアプリを利用して情報を確認する際、免許更新や登録時に設定した2種類の暗証番号(4桁)が必要です。1つの暗証番号だけの入力で氏名や生年月日などの基本情報は見ることができますが、本籍地や顔写真を閲覧するためには、2種類の暗証番号を両方とも入力する必要があります。

親族に聞く

被相続人の家族や親類など、身近な人に本籍地を知っているか、過去の行政手続きでつかった戸籍謄本や住民票があるかあるか尋ねることで、必要な情報を手に入れることができる場合があります。

4-2.申請先の役所を調べる

戸籍謄本を郵送で取得する本籍地の役所の所在地を確認しましょう。ホームページで担当部署を確認してください。市区町村によっては、郵送対応用窓口センターを設けている場合もあります。なお、郵送による戸籍謄本の取得では、2024年(令和6年)3月1日から始める戸籍謄本の広域交付制度は利用できないため、本籍地ごとに郵送請求をする必要があります。

4-3. 戸籍謄本取得に必要な書類

戸籍謄本を郵送で取得するためには、以下の書類が必要となります。必要書類を同封の上、本籍地の役所に送付します。

郵送用戸籍謄本等請求書

各役所のホームページからダウンロード可能です。

定額小為替

手数料を支払うために、定額小為替が必要です。これは、最寄りの郵便局で購入することができます。

本人確認資料

運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの身分証明書のコピーを準備してください。もし氏名が変わっている場合、その変更がわかる書類も追加で必要となる場合があります。

返信用切手と封筒

戸籍謄本を返送してもらうための、返信用の切手と封筒も必要です。

戸籍謄本のコピーなど参考資料

以前に取得した戸籍謄本や関連する書類がある場合、そのコピーを参考資料として同封すると役所の担当者がどの戸籍を発行すればいいのかわかるので、つけておくと便利です。不備があった場合にも追加資料のアドバイスなどもスムーズに受けることができます。

委任状

戸籍謄本の取得は、本人や同一戸籍内の親族、配偶者、直系親族(親や子などの直系尊属、直系卑属)にある者のみが可能です。申請人がこれらの者に該当する場合には、委任状は不要です。

委任状が必要なケース

上記の関係に当てはまらない者が戸籍謄本を取得する場合、委任状が必要となります。この場合、委任者の身分を確認する書類も同時に提出が必要となることがあります。

4-4. 戸籍謄本の取得費用

戸籍謄本やその他関連する書類を取得する際に必要な費用は、通常「定額小為替」を用いて支払います。この定額小為替は、最寄りの郵便局で手に入れ、申請書と一緒に役所へ郵送することが一般的です。

以下は、主な書類ごとの取得に必要な費用です。

- 戸籍謄本・戸籍抄本:450円

- 除籍謄本・除籍抄本:750円

- 改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本:750円

- 戸籍の附票:300円

さらに、申請書類の郵送には、往復の郵送費用として約200円が必要です。しかし、1通の戸籍だけの場合、82円の切手でも足ります。一方、「生まれてから亡くなるまでの戸籍全て」となると重さが増すため、安心して送るには120円切手が適しています。

もし、手続きを急ぐ必要があり、一刻も早く戸籍を取得したい場合、速達でのやり取りをおすすめします。速達を利用する場合、通常の郵送料金に加え、280円の速達料金の切手を封筒に貼る必要があります。

しかし、そうした手間や料金を考慮するのであれば、「レターパック」の使用が便利で確実です。特に「レターパックプラス」は510円で、速達扱いと同等の速さで配達され、重量による料金変動の心配もありません。一方、「レターパックライト」は360円で、速達扱いではありませんが、土日祝日も配達され、かつ速達に近い速さで届けられます。

戸籍謄本の取得は、各本籍地ごとの役所で手続が必要なため、手間と負担がかかる手続きです。不足事項があれば、役所から連絡が来て追加資料等を送ることで確認できますが、その都度、郵送料や時間がかかります。スムーズな手続を行うためには、必要な書類や費用をホームページ又は電話で役所で事前に確認することが重要です。

Webで簡単&定額制!司法書士に相続登記の全てをおまかせできます。

5.改正戸籍法施行により戸籍謄本の添付負担が軽減される

これまで説明してきたように、各市区町村の戸籍に関するコンピュータ・システムはネットワーク化されておらず、以下の課題が存在していました。

- 社会保障手続において、身分関係の確認のために戸籍謄抄本の添付が必要となっている。

- 本籍地以外の各市区町村で戸籍の届出をする際にも、身分関係の確認のために戸籍謄抄本の添付が必要となっている。

- 戸籍謄抄本の請求は本籍地市区町村に限定されている。

そこで、対応策として、既存の法務省内にある戸籍データ管理システムを活用し、新たなシステムを構築してデータの提供を可能にすることを目的に、戸籍法の一部を改正する法律が令和元年5月24日成立し、同月31日に公布されました。戸籍の呼び方も、今までは戸籍謄本、除籍謄本と呼んでいましたが、改正されたのちは、今後は戸籍証明書、除籍証明書と呼ぶことになります。

なお、新システムの運用は2024年(令和6年)3月1日から開始されます。

この改正では、既に説明した戸籍謄本の広域交付制度以外にも、マイナンバー活用による戸籍謄本の添付省略の制度など国民の利便性を向上させた改正がされます。改正法の概要を以下、解説します。

5-1.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減(2024年(令和6年)3月1日~)

本籍地以外の市区町村において、新システムを利用して本籍地以外の市区町村のデータを参照できるようになります。例えば、自分の本籍地以外の市区町村役場で婚姻届を提出する場合には戸籍謄本を提出する必要がありますが、改正後は新システムを利用して確認することができるため、2024年(令和6年)3月1日以降は婚姻届時に戸籍謄本の添付は不要となります。

(法務省民事局:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)より引用)

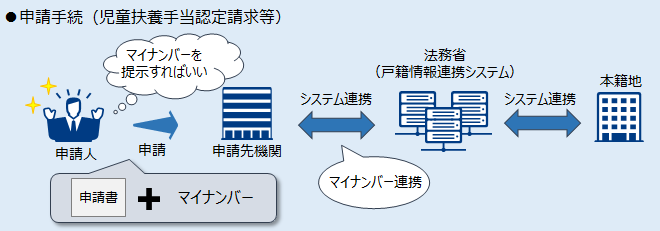

5-2.マイナンバー制度の活用による戸籍籍本の提出省略(今後)

市区町村以外の社会保障手続きなどで、親子関係や婚姻関係等を確認するため行政機関に提出する戸籍謄本についても、マイナンバーを利用することで、行政機関内部で確認ができるようになります。そのため、戸籍謄本の添付を省略できるようになります。戸籍謄抄本を取得する時間と費用を節約でき、よりスムーズな行政手続きが可能です。

行政手続きにおいて、婚姻関係や親子関係、婚姻歴などを確認するために戸籍謄抄本の提出が求められることは少なくありません。

戸籍法改正により、マイナンバーを提示すれば戸籍謄本の提出が不要になることもあります。たとえば次の手続きにおいて、戸籍謄抄本の提出が不要になる予定です。

- 児童扶養手当の支給事務における続柄・死亡の事実・婚姻歴の確認

- 国民年金の第3号被保険者(被保険者に扶養されている主婦など)の資格取得事務における婚姻歴の確認

- 奨学金の返還免除事務における死亡の事実の確認

- 健康保険の被扶養者の認定事務における続柄の確認

(法務省民事局:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)より引用)

5-3.戸籍電子証明書の活用による戸籍謄本等の添付省略(今後)

オンラインで行政手続きをするときには、「戸籍電子証明書」を利用できるようになります。

市区町村役所に行政手続きのオンライン申請手続きにおいて、各人に交付される戸籍電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に提示することにより、戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を行政機関が確認できるようになります。その結果、戸籍謄本等の添付が不要となりオンラインでの行政手続きがオンラインのみで完結できるようになります。

6.相続人確定するための戸籍謄本の取得は専門家へ依頼できる

相続に関連する戸籍謄本の取得は、その数や詳細によっては非常に複雑で時間がかかります。特に、故人が何度も移転や結婚などで戸籍の変動があった場合、関連する複数の役所への手続きが必要になることもあり、このような煩雑さを感じる場合には専門家、特に司法書士への依頼を検討してもよいでしょう。

6-1. 必要な戸籍を手間なく取得できる

戸籍謄本の取得は、非常に手間がかかる作業の一つです。複数の役所への申請や金融機関での手続きに必要な戸籍謄本は一つでも不足すると手続きを進めることができません。また、専門的な知識がないと必要がない戸籍謄本も取得してしまい、余計に時間と費用が掛かってしまう場合があります。司法書士や専門家に依頼すれば、このような手間を最小限に抑えることができます。

6-2. 戸籍取得以外の相続手続きも任せられる

相続においては、戸籍謄本の取得だけでなく、相続に関連するさまざまな手続きが存在します。これには、遺産分割協議書の作成や相続人関係図の作成、さらには相続税の申告や納付など、多岐にわたる業務が含まれます。これらの手続きも司法書士に一括して依頼することで、一貫して正確かつ迅速な対応が期待できます。

6-3. 戸籍取得を専門家に依頼した場合の費用の目安

専門家、特に司法書士に戸籍謄本の取得などの相続関連の業務を依頼する場合、その費用は一般的に3~8万円程度とされています。ただし、この金額は大まかな目安であり、具体的な作業内容や事務所によっては変動することもあります。相続に関する詳細な業務内容や状況に応じて、専門家と事前に相談し、費用の確認をしておくことが重要です。

弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、相続不動産についてどのような形で相続登記が必要か、相続登記に必要な戸籍謄本等の書類と手続きの流れ、相続登記後に必要な不動産の管理処分方法などの無料相談をさせていただいております。どのような対策が今ならできるのか、アドバイスと手続きのサポートをさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

7.動画解説|戸籍に関する取り扱いの改正

8.まとめ

- 相続手続きにおいては、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本を取得する必要がある

- 戸籍法の改正により2024年(令和6年)3月1日以降、戸籍謄本の広域交付制度がはじまり、戸籍謄本取得がどの役所でもできるようになり利便性があがる

- 戸籍謄本の広域交付制度利用対象者は、窓口での本人による取得に限定され、郵送や代理人(専門家の職務上請求も含む)による取得はできない

- 郵送や代理人請求など、広域交付を利用しない場合の戸籍謄本取得は本籍地の市区町村の役所にて取得する必要があり、本籍地を複数の市区町村に変更している場合には、全ての市区町村で戸籍を取得する

- 不動産の相続登記で必要となる、戸籍の附票については広域交付制度の対象となっていないため、本籍地の市区町村の役所で取り寄せる必要がある

- 自分の本籍地以外で戸籍を取得する方法としては、役所窓口に訪問、郵送、コンビニ、郵便局での取得がある

- 戸籍の取り寄せが全国の役所でできるようになるほか、行政手続きにおける戸籍謄本添付省略制度も始まるが、実際の複雑な戸籍の読み取りなどについては専門家に依頼しなければ難しいという手続き負担は残る

改正は2024年(令和6年)3月1日です。それまでに発生した相続手続きについては従前どおり、その戸籍の本籍地の役所で取り寄せる必要があるので、注意してください。

司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士

司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士