2019年7月1日に民法・相続法が改正されました。今回の記事では、その中の改正事項の中でも「遺留分」に関する改正を取り上げます。

遺留分は複数相続人間の遺産の取り分を調整する制度で、トラブルが生じると実務上でも非常に厄介です。改正点を確認したうえで、遺留分制度を踏まえた相続対策を考えてみましょう。まずは従来の遺留分ルールの基本を確認して制度の概要を押さえます。

相続法改正の全体的な概要については、下記の記事で解説していますので、確認してみてください。

1.遺留分とは?

遺留分というのは、法定相続人のうち配偶者、子(代襲相続人を含む)、直系尊属のみに認められた、相続分の最低保証枠のことです。

相続では基本的に被相続人の遺志が最優先されるため、遺言書には遺留分のルールを無視して自由な相続分の配分を指示することができます。例えば三人の子が相続人となるケースでは、長男だけに全財産を相続させると遺言書で指示することも可能です。

被相続人本人の遺志がそうなのであれば、残された相続人は故人の遺志を尊重してその通りにするのが基本です。納得できなければ遺産分割協議で配分を別途話し合うこともできますが、遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ進めることができませんし、最終的には全員の合意が形成できなければ協議が成立しません。

そのような時、遺留分権利者は自身の権利を確保するために遺留分減殺請求権を行使すれば、最低保証枠の相続財産を確保することができます。また例えば、「愛人に全財産を譲る」などの遺言があった場合でも、配偶者や子など遺留分権利者は自身の最低取り分を確保することが可能です。

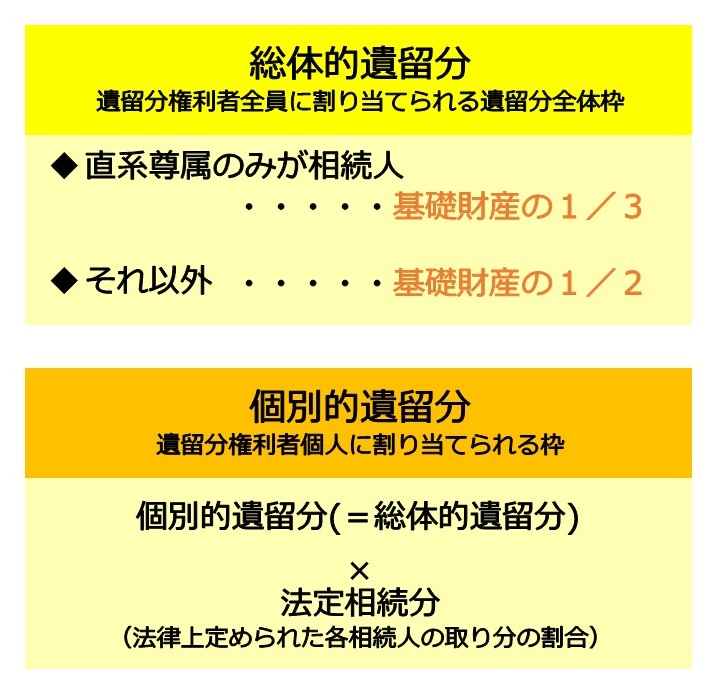

遺留分権利者全員に割り当てられる遺留分全体枠を「総体的遺留分」といい、遺留分権利者個人に割り当てられる枠を「個別的遺留分」といいます。総体的遺留分は直系尊属(亡くなった人から見た親世代)のみが相続人となる場合は遺留分の対象となる財産(基礎財産といいます)の三分の一、それ以外の場合は二分の一です。個別的遺留分は、総体的遺留分に各相続人の法定相続分の割合を掛けて算出します。

2.遺留分改正点、5つを押さえよう

基本的な遺留分の仕組みですが、従来のルールは実務上でいくつかの問題点も指摘されていたので、今般の法改正でこの部分に手当てがなされました。

この章では、実際の改正事項の5つのポイントについて見ていきます。

2‐1.遺留分は金銭債権の扱いになる

法改正以前の従来のルールでは、遺留分の権利者が遺留分減殺請求を行うと、相続財産は共有財産となります。そして例えば不動産であれば、持分を分け合って遺留分を確保するということになります。有価証券もそうですが、不動産も共有状態になると有効な活用ができない、売りたくても売れないなどの支障が出るため、実務上で大きな弊害となっていました。

従来のルールでも遺留分の金銭による支払いは可能ではありましたが、あくまで例外的扱いであり、遺留分権利者側からは金銭による支払いを求めることができず、遺留分の請求を受ける側の任意の判断に委ねざるを得ないなど、現実面で問題が生じることもあったのです。

そこで、新ルールでは遺留分の請求は金銭によるものとして、金銭債権として一本化が図られました。相続財産の共有化を防ぐことで、各財産の有効利用がしやすくなり、同時にお金を支払うことでスッキリ解決することができるため相続人間の争いが起きにくくなるメリットがあります。この点で、金銭債権に一本化されることから従来の「遺留分減殺請求」という言葉がなくなり、「遺留分侵害請求」という言葉が用いられることになります。

なお遺留分の請求を受ける側に支払いのための金銭の準備が難しい事情がある場合には、裁判所に申し立てを行って一定期間の猶予を受けることができます。

遺留分侵害請求への改正に伴い、現物不動産を提供した場合には、譲渡所得税の課税に注意!

相続法改正以前は、上記のとおり、相続財産は共有財産となり、改正後は、金銭を支払うことが原則となりました。

金銭を支払うことができず、やむを得ず、法改正以前のとおり、不動産の共有持分を渡したいという場合も想定されます。法改正以前は、特に問題はなかったのですが、法改正後は原則金銭で支払うべきところを、金銭の支払に代えて不動産を渡す場合には、「代物弁済」になります。「代物弁済」とは債権者の承諾を得て、本来の金銭等の債務の支払いに代えて、別の財産で返済する契約です。

遺留分侵害請求に伴う金銭の支払に代えて、遺留分権利者の承諾を得て、自宅の共有持分など不動産を譲渡する場合には、上記のとおり「代物弁済」にあたります。

不動産の売買なとでは、不動産の売買に伴い譲渡益が発生した場合には、譲渡所得税が課税されるのが税務の取り扱いです。代物弁済の場合でも金銭の支払いに代えて、自宅等の不動産を譲渡した場合には、支払いをすべき金銭額と譲渡する不動産との間で譲渡益が発生する場合には、譲渡所得税が課税されます。

相続法改正前は当然共有となることから不動産が共有化しても譲渡所得の問題はなかったのですが、相続法改正に伴い、不動産売買と同じく、遺留分侵害請求に伴い、金銭の支払いに代えて、不動産を譲渡する代物弁済においても譲渡益に対して課税対象となりました。所得税に関する税務通達が相続法改正と同時に改正され、2019年7月1日から施行されています。

国税庁HP:法第33条《譲渡所得》関係 33-1の6(遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて行う資産の移転)

例えば、3000万円で購入した自宅を5000万円で売却した場合には、2000万円の利益(譲渡所得)が発生します。この利益(譲渡所得)に対して所定の税率をかけて譲渡所得税が課税されるのですが、遺留分侵害請求においても同様に、2000万円の遺留分侵害額請求に対して、自宅共有持分(1000万円)を遺留分権利者に渡すことで遺留分権利者と遺留分請求を受けた相続人等との間で合意が成立した場合には、1000万円の譲渡所得が発生するため、譲渡所得1000万円に対して譲渡所得税が課税されることになります。

譲渡所得の計算式は下記のとおりです。

遺留分侵害請求の金額 ― 物件価格(取得費(物件の購入代金+購入時費用)+譲渡費用(売却時費費用)×税率=譲渡所得

上記で計算した譲渡所得に対して譲渡所得税が課税されます。

譲渡取得税の考え方と計算方法については、親族間売買に関するついてまとめた下記の記事に詳しく記載しているので、興味ある方は確認してみてください。

税務の考え方が変わっているので、注意が必要です。

2‐2.相続人に対する特別受益にあたる生前贈与は10年以内のものが対象になる

遺留分を確保するには、遺留分権利者が他の相続人等に対して自身の遺留分の価額を支払うように請求しなければなりません。そこで問題になるのは、請求をかける対象となる基礎財産の算定です。

従来のルールでは基礎財産の算定において、特別受益にあたる生前贈与については期間の制限なく遡って基礎財産に組み込まれることになります。相当若いころになされた生前贈与などは、将来遺留分の対象になるなど予想もしていないことが普通ですから、このようなものまで持ち戻し計算の対象にされるのは如何なものかという指摘がありました。

そこで、相続人に対する生前贈与で特別受益にあたるものは、相続開始前10年以内になされたものだけが対象になるというルールに変更されました。相続開始から10年より前になされたものについては基礎財産に含まれないことになるので、この点では遺留分権利者にとっては不利、遺留分の請求を受ける側にとっては有利という扱いになります。

生前贈与のポイントについては、下記の記事で詳しく解説しています。

2‐3.不相当な対価による有償行為の減殺における対価の償還が不要に

従来の遺留分のルールでも、不相当な対価による有償行為の差額分を請求対象にすることはできました。不相当な対価による有償行為とは、例えば時価相当額が5000万円の不動産をたった100万円で譲渡するような行為をいいます。親族間など身内ではこのような行為がたまに見受けられますが、この場合不動産の譲渡を受けた(不動産を購入した)側は実質的に4900万円の贈与を受けたとみなすことができます。

この分相続財産は減ってしまうので、遺留分権利者にとっては痛手です。

そのため上記の差額分も遺留分の請求対象にすることができたのですが、従来のルールでは遺留分の権利者が一旦不相当な対価分を支払う(償還する)必要がありました。改正においてはこの点が修正され、償還をする必要がなくなり直接減殺を行うことができるようになりました。

2‐4.相続債務の弁済による控除が認められる

遺留分のルールで新設されたのが相続債務の弁済による控除です。遺留分の請求を受けることになる側の人が、被相続人の債務について立て替えて弁済を行っていた場合、被相続人の債権債務を引き継ぐ相続人としてはその立て替えて弁済した分の負担を免れることになります。

この点を考慮しないと公平性に問題が生じることから、遺留分の請求があった場合、弁済によって消滅した債務の価額分を遺留分の請求額から控除することができるようになりました。

2‐5.2019年7月1日法改正後に生じた相続から適用

2019年7月1日に民法・相続法が改正されました。したがって、2019年7月1日以降に発生した相続案件から上記の改正事項が適用になります。

7月1日より前に発生した相続については、適用がないので注意が必要です。

なお、弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、戸籍収集をはじめ相続人調査のほか、相続による預貯金の解約や不動産の名義変更手続きなど相続後の手続きのほか遺言、家族信託など生前対策をサポートしています。どんな手続きが必要か、必要な書類はどのように集めればいいのかなど、無料相談をさせていただいております。必要な手続きのサポートをさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

3.あなたの家庭で取れる遺留分トラブルに対する5つの対策は?

もうすでに適用が開始されています。その中で、各家庭における遺留分を考慮した相続対策とは、何をしていけばいいのでしょうか?

改正内容を踏まえて確認していきましょう。

3‐1.遺言書を作る際は遺留分の侵害が無いように配慮する

遺言書における遺産の取り分の指示は基本的には被相続人となる人の自由意思によりますが、相続人のうちだれかの遺留分を侵害する内容とした場合、どうしても後の火種を残すことになってしまいます。改正によって制度上の不具合は一定程度改善されたものの、一度遺留分でトラブルになると手続き的な手間や相続人間の心理的なしこりの問題は必ず発生します。

できることなら、最初から遺留分を侵害しない内容にしておくことで、余計な争いを最初から封じておくことが望ましいのです。

将来被相続人になる人は自らそのこと考え、また相続人となる予定の人は被相続人となる人にこの事実を伝えて、将来問題が起きないような遺言書の手配をお願いしておきましょう。

3‐2.付言事項の活用や生前調整で対処

現実的には、複数相続人の遺留分を確保したくてもできない事情もあるかもしれません。その場合は生前から関係者同士で調整して、話を付けておくことでトラブルを予防できます。

つまり、「これこれこういう事情で、誰それの遺留分を侵害してしまうような内容になるが、何とか我慢してくれないか」というように遺留分を侵害される予定の人に直接話して、事前に了解をとっておくのです。本人が了解しているのであれば、遺留分の請求を行わないので特に問題にはなりません。

どうしても本人や関係者に話すことができない事情により遺留分を侵害する遺言書を作る場合は、遺言書内に記載する「付言事項」を活用します。付言事項には遺産の取り分の指示とは別に、家族への思いや自分の考えを自由に書き連ねることができるので、遺族はもちろん遺留分権利者となる人の情に訴えかけるような上手な表現で「これは私の最後の願いだから、この通りの分割にして欲しい」旨の記載をしておきます。

これを見て、やはり本人が納得するのであれば遺留分は問題になりません。

3‐3.事業用財産などは早めに贈与しておく

従前のルールでは、特別受益にあたる生前贈与は期限なしに遡って遺留分の算定の基礎に組み込まれてしまいました。

今後はそれが相続開始前10年分と期限が区切られることになるので、例えば事業承継が必要になるケースでは特別受益にあたる事業用財産の生前贈与はそれよりも前になるように、早めに贈与しておくことで遺留分の基礎財産に組み込まれずに済みます。

相続がいつ起きるかというのは正直予想が難しいですが、遺留分を考えた場合はこのような配慮が有効です。

3‐4.親族間の財産の低額譲渡は控える

従来のルールでも新ルールでも、不相当な対価による有償行為があった場合はその差額分が遺留分の対象になります。手続きが少しやりやすくなったわけですが、それでも「これは遺留分の対象になる」、「いや、ならない!」と親族間で争いが起きることは予想できます。

そうしたことにならないためにも、親族間でやりがちな時価より安い価額での財産の取引は控えましょう。

またこのような行為は税務上も低額譲渡として扱われ問題になることがあります。本来必要な贈与税の納税をごまかしたと認定されて、税務上のペナルティを受けてしまう恐れもあるので、この点からも親族間の低額譲渡は控えてください。

3‐5.生命保険を活用する

複数の相続人がいる事案では、遺産の分割が上手くいかずに揉めるケースも多くなります。不動産など換金性の低い遺産が多いと公平な分割に支障が出ますが、代償分割に用いる資金として生命保険金が活躍します。生命保険の受取金は原則として遺留分侵害額請求の対象とならないため、特定の相続人に金銭を確実に渡したいというニーズに対応することができます。

生命保険を活用した相続対策については、下記の記事で詳しく解説していますので確認してみてくださいね。

5.遺留分改正で我が家の相続でどのような影響があるのか、無料相談受付中

当サイトでは、相続法改正に伴い相続対策や相続手続きをすすめていけばいいのかなど、無料相談が可能です。累計4000件を超える相続・家族信託相談実績をもとに、専門の司法書士・行政書士がご連絡いたします。

ご家族にとってどんな対策が必要か、何ができるのかをご説明いたします。自分の家族の場合は何が必要なのか気になるという方は、ぜひこちらから無料相談をお試しください。

6.まとめ

- 万が一の遺留分トラブルの際は金銭による解決になるなど、遺留分のルールに変更があったことを心得ておく

- 現物不動産で遺留分の支払に代える場合には、譲渡所得税課税の可能性がある

- トラブル予防のため、遺言書作成の際は遺留分に配慮する

- 遺言書作成において遺留分の侵害が避けられない場合は生前調整か付言事項を活用する

- 相続人に対する生前贈与など、特別受益を受ける予定の人は早めに生前贈与を実行していく

- 低額譲渡は遺留分だけでなく税務面でもトラブルの元

今回の記事では民法改正で変わった相続に関するルールのうち、遺留分に関する改正点について見てきました。手続きの手間や公平性などの点から、これまで指摘されていたいくつかの問題点に手当てがなされたため、これまでよりも分かりやすく、利用しやすくなったという印象です。それでも、いざ遺留分が問題になった時には実務上の扱いはかなり面倒で複雑なものとなります。

遺留分の問題がすでに起きてしまった場合はもちろん、トラブルが起きないような予防的な手配のために専門家に事前に相談しておくのは大変有効です。遺留分に関する改正は今年2019年の7月からの施行ですので、2019年7月1日以降の相続については、改正後のルールでの取り扱いになります。

司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士

司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士