経営に多くの人が関わる大企業とは異なり、オーナー社長が経営する会社では社長が認知症になることで、さまざまなトラブルを抱えることがあります。取引先に被害を与えることや、場合によっては倒産にもつながりかねません。

認知症は誰もがかかる可能性がある病気で、実際に65歳以上の6人に1人が認知症患者といわれています。万が一の場合に会社がうまく機能するために何ができるのか、また、認知症の予防のため何ができるのかについて見ていきましょう。

今回の記事のポイントは以下のとおりです。

- オーナー社長が認知症になると契約を結べなくなる、従業員のモチベーションが落ちるなどのトラブルが生じることがある

- 家族信託や任意後見制度、属人的株式を用いることで社長の認知症に備えられることがある

- 事業承継者を早めに育てることでも、万が一のときの経営トラブルを回避できる

- 健康寿命を意識した事業承継を行うべき

本記事では、誰もがなる可能性のある認知症に備えるために何ができるのかについて解説します。それぞれの方法のメリットだけでなく注意点も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

目次

1.社長が認知症?起こり得る5つのトラブル

中小企業では、社長が認知症になると企業全体が機能不全に陥ることがあります。想定されるトラブルとしては、次の5つが挙げられるでしょう。

- 判断能力が低下する

- 契約を結べなくなる

- パワハラなどの問題行為をする

- 従業員の仕事に対するモチベーションが落ちる

- 経営者個人の預貯金や不動産などの資産を動かせなくなる

それぞれのトラブルについて解説します。

1-1.判断能力が低下する

認知症になると判断能力が衰え、経験したことであっても忘れてしまったり、新しいことを覚えることが難しくなったりします。会社経営において判断能力の低下は、利益獲得の機会逸失や損失につながりかねません。

また、判断能力の低下により、取引先に損失を与える可能性もあるでしょう。以前のように素早く対応してもらえないことに不安を感じ、事業提携の解消を求められるかもしれません。

1-2.契約を結べなくなる

判断能力の低下は、実務にも影響を及ぼします。新しく契約を結ぶことが難しくなるため、事業がスムーズに進行しないということもあるでしょう。また、会社のM&Aを検討する際においても社長が有する自社株式を売却する契約も結べなくなります。

社長が判断する代わりに、重役や家族が一時的に代表印を押すというケースもあるかもしれません。しかし、会社の代表でない人物が代表印を押すことは、文書偽造に当たる犯罪行為です。

1-3.パワハラなどの問題行為をする

認知症が原因で、感情のコントロールが難しくなり、パワハラやセクハラなどのハラスメント行為や暴力行為などに出てしまうことがあります。自分が決めたことや会議で決まったことを忘れて、「そんなことは言っていない」と社員を振り回すことがあるかもしれません。

認知症の症状は患者によっても異なりますが、一般的に脳血管性認知症では感情のコントロールが困難になり、レビー小体型認知症では幻視が見えることで恐怖に駆られて問題行動を起こす場合があります。

1-4.従業員の仕事に対するモチベーションが落ちる

社長に問題行動が増えると、従業員は対応に疲れ、仕事に対するモチベーションが落ちるかもしれません。例えば、今までは業績に応じて昇給していた会社において、業績が悪くはないのに大幅な減給となったり、真っ当な意見を言っても聞こうともしなかったりすると、従業員が意欲を持って働くことは難しくなるでしょう。

また、社長の問題行動により社内にトラブルが増えることで、会社がこのまま存続できるか不安になり、早めに転職しようと考える従業員もいるかもしれません。優秀な人材を流出させないためにも、社内の不安要素は早めに解決しておく必要があります。

1-5.経営者個人の預貯金や不動産などの資産を動かせなくなる

オーナー社長の場合、個人資産を会社に貸し付けたり、個人名義の不動産を会社の事務所としていたりすることがあります。しかし、認知症を発症して意思能力に問題が生じると、資産を動かすことができず、資金繰りがスムーズにいかなくなるかもしれません。

銀行での手続きは、基本的には口座名義人しかできません。また、口座名義人が認知症などの理由で意思決定が難しい状態にあることが銀行側に分かると、成年後見人を立てるなどの然るべき処置をするまでは口座が凍結されることもあります。

2.社長の認知症に備える3つの対策と注意点

認知症のリスクは、誰にでもあります。高齢になるほど認知症になるリスクが高まるため、できるだけ早く何らかの備えをしておきましょう。

社長が認知症になったときでも会社の運営に支障が生じないようにするために、次の3つの対策を準備できます。

- 家族信託

- 任意後見制度

- 属人的株式

それぞれの特徴と注意点について見ていきましょう。

2-1.家族信託

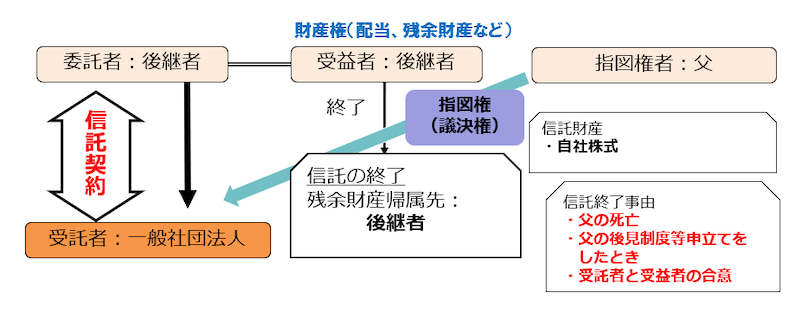

家族信託とは、家族に財産の管理や処分を任せる仕組みのことです。例えば、長男を受託者に指定しておくことで、委託者である社長が認知症になったときなどに、社長が所有している自社株式の議決権行使を長男に任せられます。

万が一の場合にも、自社株式の議決権行使を受託者に任せることができるため、会社経営に支障が生じません。受託者である長男が社長の代わりに会社経営を行うことができる点が家族信託のメリットです。また、信託契約で自社株式を長男に管理させた場合においても、社長の元気な時は社長の指示にしたがって受託者が行動するという「指図権」を設定することができるため、元気な時は社長が経営し、健康状態を見計らい適切な時期に後継者である長男に会社経営を引き継ぐといった内容にすることも可能です。

家族信託では財産の管理や処分を受託者に任せることはできるため、社長が有する自社株式を家族信託で受託者が管理出来るようになりますが、信託契約で対象としなかった財産については家族信託の効力が及ばないため事前にどの財産を受託者に管理させるのか、きちんと定めておく必要があります。

関連記事:家族信託とは?銀行が提供する信託との違いを実績200件超の司法書士が解説します!

https://legalestate-kazokushintaku.com/trust/kazokusintakugimon/

2-2.任意後見制度

任意後見制度とは、社長自身が認知症になる前に自分の後見人を決めておく制度です。任意後見人は家族信託とは異なり、事前に決めておいた取り決めに従って契約できるため、より幅広い権限を持たせられます。

任意後見制度を契約しても、すぐに後見人が社長の代わりに契約や口座の管理などを行うわけではありません。社長の意思能力が低下した際に、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、任意後見監督人が任意後見人の活動を逐一確認することになります。

なお、任意後見監督人は弁護士などの専門職が就くことが一般的です。そのため、任意後見制度を利用する場合は、監督人の月々の報酬についても事前に取り決めておかねばなりません。一方、任意後見人は専門職ではなく、親族や知人を指定することが一般的です。会社の運営に関わる事柄を任せるため、普段から会社に関わっている人が望ましいでしょう。

関連記事:任意後見制度とは?任意後見人の手続きや親族で親の財産管理をする方法

https://legalestate-kazokushintaku.com/guardianship/guardianship/

2-3.属人的株式を定める

定款に株主ごとの約束事を定めることで、特定の事情が生じたときに通常の株式が有する権利とは異なる権利を持たせることが可能です。また、このように個人的に取り決めが設定されている株式を、属人的株式と呼ぶことがあります。

例えば、社長Aが株式のほとんどを保有し、残りを後継者として考えている長男Bが保有しているとしましょう。定款に「Aが認知症などの理由で判断能力を喪失した際に、Bが1株につき100個の議決権を有する」と定めておけば、Aが認知症になったときにBはスムーズに会社の意思決定を行えるようになります。

ただし、このように定款に定めた場合は、社長に判断能力がないことをどうやって証明するかという問題が生じる可能性があります。判断能力がなくなったと長男が判断して、自主的に会社の意思決定を行い、その後に社長の判断能力に問題がないと判明したときは属人的株式で定めた議決権の効力が無効となります。その場合には、長男が行った意思決定が無効になる可能性があります。

なお、弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、事業継承の体制構築について無料相談をさせていただいております。家族信託や任意後見契約書の作成、その後の運用の相談などトータルでサポートさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

3.認知症に備えるためにも早めに承継者を育てる

社長が認知症になる前に事業承継の準備を始めることで、万が一のときでも会社経営にトラブルが起こりにくくなります。次の3つのポイントに留意し、早めに承継者を育てていきましょう。

- 事業承継後の体制を早めに構築する

- 早めの業務移行で取引先とのトラブルも回避

- 健康寿命を意識した事業承継を行う

3-1.事業承継後の体制を早めに構築する

事業承継者を決めることはもちろん、事業承継後の会社の体制も早めに構築しておきましょう。誰しも、いつ認知症になるかは予測することができません。事業承継者だけを指名しておいても、承継後の企業体制が不確定の場合はスムーズに事業が行えず、利益獲得の機会を逸するなどの損失を被る恐れもあります。また、役員の人事などを巡って社内に揉め事が起こり、事業に集中できなくなるケースもあるでしょう。

早めに後継者を定め、必要に応じて先述した家族信託、任意後見制度、属人的株式の活用を検討すべきです。

3-2.早めの業務移行で取引先とのトラブルも回避

事業承継後の体制を確立した後に、早めに承継後の体制に業務も移行していきます。社長の意思決定能力に問題がない状態で業務移行を始めることで、取引先も安心して取引を継続できるでしょう。

また、業務移行のプランを立てていても、実際に実行するとなると予想外の状況が生じるものです。社長の判断能力に問題がないときに移行を進めていけば、よりトラブルの少ない業務移行が完成するでしょう。

3-3.健康寿命を意識した事業承継を行う

寿命が尽きるまで頭も身体も健康な状態で生きる人もいますが、多くの人は介護などのサポートを受けて老後の一時期を過ごします。

実際に日本人の男性の平均寿命は80.98歳ですが、心身共に健康で自立した状態で生活できる年齢を示す「健康寿命」は72.14歳です。つまり、9年弱は介護が必要になると考えられるでしょう。また、女性も平均寿命は87.14歳ですが、健康寿命は74.79歳です。老後の12年強は介護が必要になっていると考えられます。

会社経営には心身面の健康が不可欠です。平均的な健康寿命も参考に事業承継を行うことで、認知症になる前の業務移行を実現しやすくなるでしょう。まだまだ元気と思っていても、いつ認知症になるかは分かりません。早めに事業承継に着手し、安心を手に入れましょう。

参考:生命保険文化センター「健康寿命とはどのようなもの?」

4.認知症対策も大切

認知症を完全に予防することはできませんが、対策を始めることである程度は回避できます。また、早めに認知症に気付くことでも、トラブルを回避できるでしょう。

例えば、認知症が深刻化する前であれば、事業承継を進めることや利用する介護サービスを決めておけます。判断能力に著しい問題が生じる前に手続きを進めておくことで、社長自身も経営の負担から解放され、治療に専念できるでしょう。

関連記事:認知症になると相続対策ができない?判断能力があるうちにやるべき5つの対策

https://legalestate-kazokushintaku.com/inheritance-measures/dementiainheritancemeasures/

4-1.早めに症状に気付いて適切な治療を受ける

早めに認知症であることに気付き、服薬や生活習慣の改善を行うことで認知機能を長く保てるケースもあります。いつもとは何かが違う、トラブルやミスが多くなってきたというようなことがあれば、認知症外来などを受診して相談してみましょう。

また、本人が異変に気付かないというケースも考えられます。認知症のリスクが高い年齢になったときは、家族などの周囲の人々も注意して観察するようにしましょう。

5.どんな形で社長の認知症対策をおこなうべきか、無料相談受付中

当サイトでは、どんな形で社長の認知症対策をおこなうべきか、無料相談が可能です。累計4000件を超える相続・家族信託相談実績をもとに、専門の司法書士・行政書士がご連絡いたします。

家族信託、任意後見など、ご家族にとってどんな対策が必要か、何ができるのかをご説明いたします。自分の家族の場合は何が必要なのか気になるという方は、ぜひこちらから無料相談をお試しください。

6.まとめ

本記事では、社長が認知症になることで起こり得るトラブルや、トラブル回避法について解説しました。内容をまとめると以下のようになります。

- オーナー社長が認知症になると契約を結べなくなる、従業員のモチベーションが落ちるなどのトラブルが生じることがある

- 家族信託や任意後見制度、属人的株式を用いることで社長の認知症に備えられることがある

- 事業承継者を早めに育てることでも、万が一のときの経営トラブルを回避できる

- 健康寿命を意識した事業承継を行うべき

オーナー社長が認知症になると、会社の機能がストップしてしまうこともあります。従業員のモチベーションが下がるだけでなく、離職が増え、会社の維持が難しくなることもあるでしょう。

また、取引先からの信用を失い、取引継続が難しくなることがあるかもしれません。後継者に事業承継をする場合でも、取引先からの信用を失った後では、以前と同じような関係を結べなくなる恐れがあります。

このようなことにならないためにも、早めに事業承継後の体制を構築し、社長が心身共に健康なときから事業承継を進めていくことが大切です。また、家族信託や任意後見制度などを利用し、社長自身が受託者や任意後見人を指定しておくこともできるでしょう。

司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士

司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士